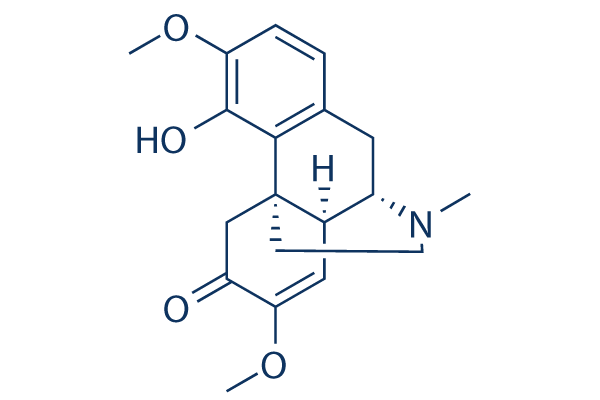

シノメニン

シノメニン

防已の有効成分です。 伝統的な漢方薬として抗炎症、鎮痛、免疫抑制などの効果が知られています。また血管弛緩作用もあります。

【シノメニン」

血管弛緩作用の作用機序としては以下の通りです。

1. 一酸化窒素(NO)の生成促進

シノメニンは、血管内皮細胞に存在する一酸化窒素合成酵素(eNOS)を活性化することで、**一酸化窒素(NO)**の生成を増加させます。

- NOの役割: NOは血管平滑筋を弛緩させる主要な因子であり、サイクリックGMP(cGMP)の生成を促進することで血管を拡張させます。

2. カルシウムチャネルの抑制

シノメニンは、電位依存性カルシウムチャネルの抑制作用を持つとされています。

- 血管平滑筋細胞へのカルシウムイオンの流入を抑えることで、筋収縮が抑制され、血管が弛緩します。

3. 抗炎症作用と酸化ストレスの軽減

シノメニンの抗炎症作用と抗酸化作用が、血管内皮の機能改善に寄与する可能性があります。

- 炎症性サイトカインや活性酸素種(ROS)の抑制により、血管内皮の健康が保たれ、NOの生成や血管弛緩が促進されると考えられます。

4. カリウムチャネルの活性化

シノメニンは、血管平滑筋細胞のカリウムチャネル(例: ATP依存性カリウムチャネル)を活性化する可能性があります。

- カリウムチャネルの活性化により膜電位が過分極し、カルシウムチャネルの抑制と相まって血管が弛緩します。

5. プロスタグランジン経路の関与

シノメニンは、プロスタグランジン(PGI2)の生成を増加させることで血管拡張を引き起こす可能性があります。

- PGI2は内皮由来の血管拡張因子で、サイクリックAMP(cAMP)の生成を促進することで血管を弛緩させます。

以上のことを引き起こすことで以下の症状の改善ができます。

1. 高血圧

- 血管拡張による血圧低下

シノメニンが血管平滑筋を弛緩させることで、全身の血管抵抗が低下し、血圧のコントロールに寄与します。特にNO経路やカルシウムチャネルの抑制を介した作用は、高血圧の管理に役立つ可能性があります。

2. 動脈硬化

- 血管内皮機能の改善

シノメニンの抗炎症作用と抗酸化作用は、動脈硬化の進行を遅らせる可能性があります。内皮細胞でのNO生成促進により、血管の柔軟性が保たれ、動脈硬化による血流障害が緩和されると考えられます。

3. 虚血性疾患

- 冠動脈や末梢血管の拡張

血管拡張により、虚血性心疾患(例: 狭心症、心筋梗塞)や末梢動脈疾患における血流障害を改善する可能性があります。- 心筋保護効果: 血流が改善することで、心筋の酸素供給不足が緩和されます。

4. 脳血管疾患

- 脳血流の改善

シノメニンの血管拡張作用は、脳血流の増加にも寄与する可能性があります。これにより、脳虚血性疾患(例: 脳梗塞、一過性脳虚血発作)に対する予防や治療効果が期待されます。

5. レイノー病

- 末梢血管拡張による症状緩和

シノメニンは、手足の血流が低下するレイノー病において、末梢血管の拡張を促し、症状を軽減する可能性があります。

6. 糖尿病性血管障害

- 微小循環の改善

糖尿病性血管障害では、微小血管の機能低下が問題になります。シノメニンの作用により血管内皮機能が改善され、糖尿病性網膜症や腎症の進行が抑制される可能性があります。

7. 肺高血圧症

- 肺動脈の拡張

シノメニンのNO経路を介した血管拡張作用は、肺高血圧症の治療にも応用できる可能性があります。肺動脈の抵抗を低下させることで、右心系への負担を軽減します。

8. 炎症性疾患による血管障害

- 抗炎症作用を伴う血管保護効果

シノメニンは炎症性サイトカインを抑制することで、血管炎や自己免疫疾患(例: 関節リウマチ、全身性エリテマトーデス)による血管障害を緩和する可能性があります。