家紋とは何か

家紋とは何か

日本人なら当たり前に持っている家紋。

しかし日常では必要なることはなく家紋を認識するのは、婚礼葬祭の時くらい。

いったい家紋とは何かどんな役割があったのか考えてみました。

1. 日本における家紋の発生の源

家紋(かもん)は平安時代末期〜鎌倉時代初期(11〜12世紀)に成立したと考えられています。

もともとは公家や武家が自分や一族を識別するための印として発展しました。

-

発生のきっかけ

-

平安貴族:牛車(ぎっしゃ)や衣服、調度品に自家の紋様をつけ、所有者や家柄を示す。

-

武士:戦場で旗やのぼり、鎧に紋をつけ、敵味方の区別や指揮系統の確認に用いる。

-

紋様は当初、植物・動物・自然現象・道具などをモチーフにした装飾的デザインだったが、次第に家の象徴として固定化。

-

2. 家紋の役割

家紋は単なる「絵」ではなく、社会や文化の中でいくつかの役割を持っていました。

-

身分・家系の証明

-

武士や公家は家紋を通して家の由緒・系譜を示し、婚姻や政治交渉の場で信用を担保。

-

-

戦場での識別

-

戦国時代には同じ大名家でも分家や家臣団ごとに細かな違い(替紋)を用いて混乱を防いだ。

-

-

所有権の表示

-

家財、武具、衣服などに家紋を入れて盗難や混同を防ぐ。

-

-

儀礼・美意識

-

結婚式や葬儀、能楽や茶道の場で、紋付の礼服は家の格式を示す重要な要素。

-

3. 家紋を持つことの意義

-

社会的信用:江戸時代には家紋があること自体がある程度の家柄や身分の裏付けとなった。

-

血統・アイデンティティ:家の歴史や伝統を子孫に継ぐ象徴。

-

文化的価値:家紋は極めて洗練されたデザインで、日本独自の「ミニマルで象徴的な美」の代表。

-

宗教的意味合い:寺院や神社の紋は守護や加護の意味を帯びる場合もあった。

私自身村田家の家紋は認識しておりませんでしたが、我が家の家紋は抱き茗荷です。

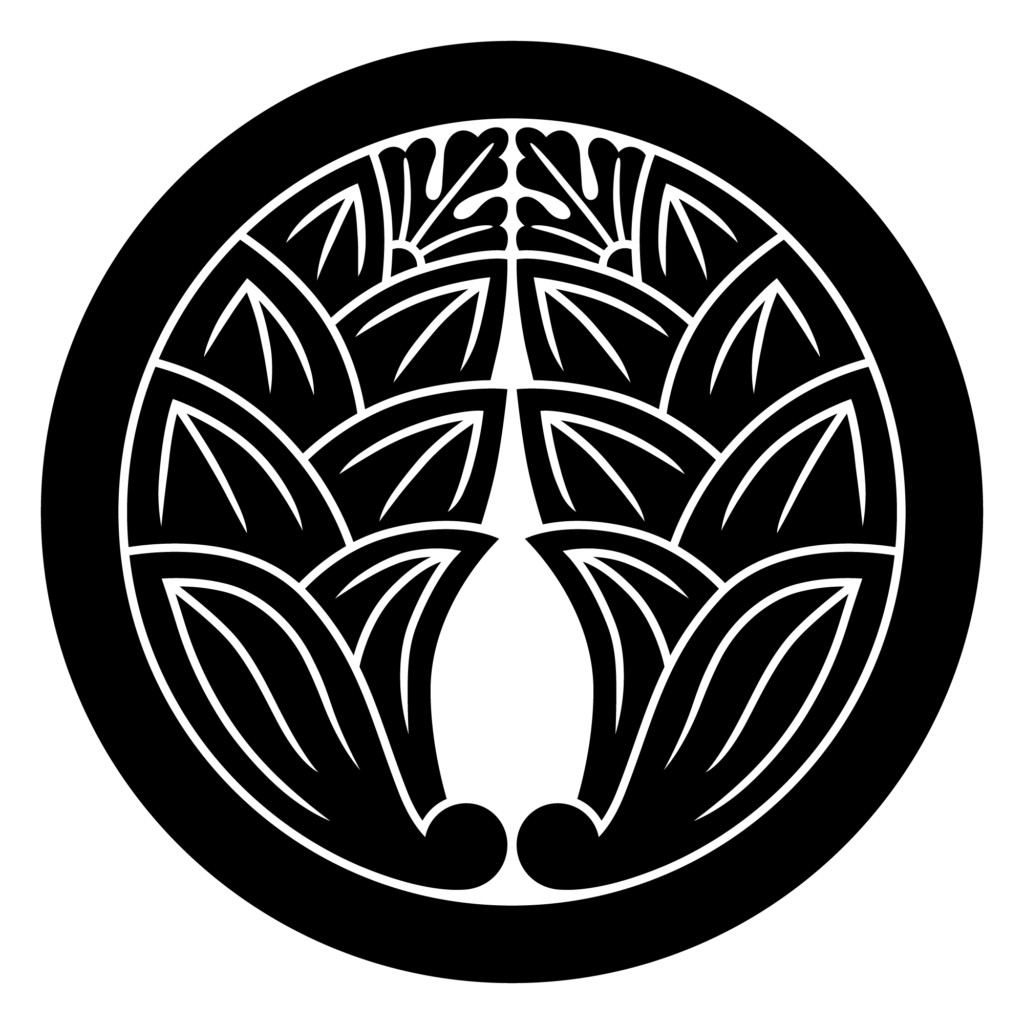

【抱き茗荷】

図案の形

-

「茗荷(みょうが)」はショウガ科の多年草で、芽や花を食用にする植物。

-

家紋では、左右一対の茗荷の葉や花芽が向かい合い、互いに抱きかかえるような形に抽象化されます。

-

中心に茎や芽の軸があり、全体が円形にまとまる構図が特徴。

-

「抱き」は二つの同じモチーフが左右対称で向き合い、抱え込む配置のことです。

2. 象徴としての意味

茗荷は、古くから日本で縁起物・神仏の加護の象徴とされてきました。

(1) 守護・加護の意味

-

茗荷の名は仏教用語の「冥加(みょうが)」に通じます。

-

冥加=神仏の目に見えない加護・恩恵のこと。

-

-

この語呂合わせから、「茗荷=冥加=神仏の守り」と考えられ、護符的意味を持つようになりました。

(2) 繁栄と子孫繁昌

-

茗荷は地下茎でよく増える植物であるため、「家系が絶えず増える」という繁栄の象徴にも。

(3) 優しさ・包容のイメージ

-

抱き合う配置は「協調」「調和」「絆」の象徴。

-

婚礼道具や家族の象徴としても使われる。

3. 使用家系と背景

-

公家や武家でも使用されましたが、特に寺院関係や神職の家系に多く見られます。

-

江戸時代には商家や職人の間にも広まり、「商売繁盛」「家内安全」の印として暖簾や道具に染められました。

4. 豆知識(「茗荷を食べると物忘れする」の俗説)

-

昔話や迷信で「茗荷を食べると物忘れする」と言われますが、これは仏教説話が元。

-

逸話では、釈迦の弟子「周利槃特(しゅりはんどく)」が物忘れの多い性質で、その墓に茗荷が生えたため。

-

実際には、栄養学的に記憶力を落とす成分はなく、むしろ血流促進や食欲増進に良いとされます。

なんかすごい言われがあるのですね 初めて知りました。 家紋に興味がある方はぜひ調べてみると先祖の思いが伝わってくると思います。