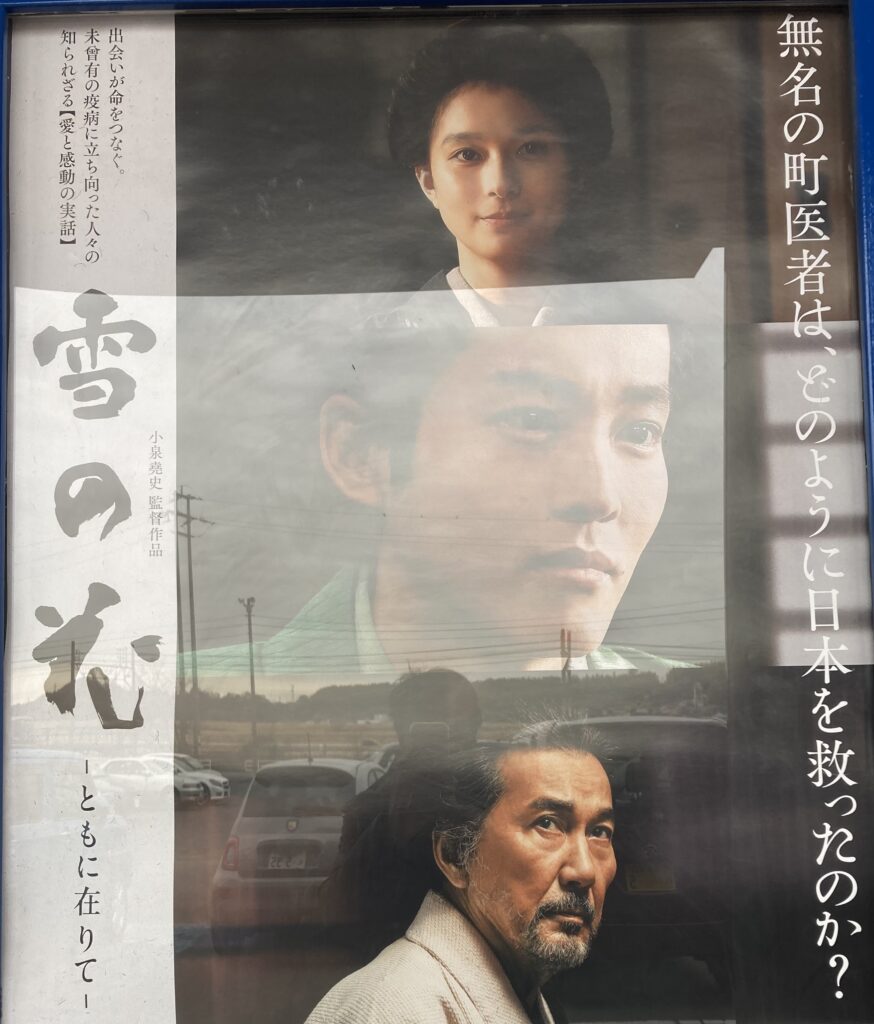

雪の花

雪の花

なんか医師の話となると見たくなる自分がいます。JINなんてSF+医師+歴史だったらもう何十回みたかわからないです。

信じるかどうかの問題ですが、和多志は以前ヒプノセラピーを受けたことがあり、たぷんカッパドキアあたりの時代で2000年以上前の医師で、当時認められていない外科手術を起こない、王族を死に至らしめたことがあり、処刑されたとか。

また別の人から戦国時代の医師であり、戦もありましたが、いかに戦をしないで勝かという手段として、毒殺が横行していましたので、和多志が毒消し薬を作り、殿へ持参する際、背後より切られて小川で溺れ死んだといわれたことがあります。

そうか医者だったのかと最近強く思うわけです。江戸時代は特に医師の制度がなく、自分が医者だと言ってしまえば医者になる時代でした。 華岡青洲先生など立派な先生がいて、薬を開発したものです。

1. 紫雲膏(しうんこう)

- 開発者: 華岡青洲(1760-1835)

- 特徴: やけど、傷、しもやけ、痔などの皮膚疾患の治療薬

- 成分: ゴマ油、ミツロウ、豚脂、トウキ、シコンなど

- ポイント: 炎症を抑え、傷の回復を早める効果があり、現在でも市販されている

2. 陽明酒(ようめいしゅ) 現代は養命酒です

- 開発者: 田代三喜(1465-1544)

- 特徴: 滋養強壮・冷え性・疲労回復に効果がある薬用酒

- ポイント: 生薬を配合した薬酒で、現在も販売されている

3. 万金丹(まんきんたん) 鼻くそ丸めてまんきんたんと業界では悪口をいわれていました。

- 開発者: 菅谷不老(1675-1763)

- 特徴: 消化不良や胃腸トラブルを改善する丸薬

- ポイント: 長崎のオランダ貿易を通じた西洋医学の影響を受けた和漢薬

4. 龍角散(りゅうかくさん) いわずと知れた龍角散

- 開発者: 藤井玄淵(18世紀)

- 特徴: のどの痛みや咳を抑える生薬製剤

- ポイント: 現代でも「龍角散ダイレクト」などが人気

他には民間薬的に黒焼きがありました。

1. 鶏卵の黒焼き(卵殻黒焼き)

- 原料: 卵の殻や中身を黒く焼いたもの

- 効果: 胃腸の不調、下痢止め、カルシウム補給

- ポイント: 胃の粘膜を保護する作用があるとされ、古くから使われている

2. スズメの黒焼き

- 原料: スズメを丸ごと炭化させたもの

- 効果: 咳止め、喘息改善、滋養強壮

- ポイント: 喘息や気管支炎に効果があるとされ、昔は粉にして服用した

3. ムカデの黒焼き

- 原料: ムカデを炭化させたもの

- 効果: 解毒作用、腫れや痛みの緩和、虫刺され

- ポイント: 民間療法として、咬み傷や腫れの治療に使われた

4. カエルの黒焼き

- 原料: 小型のカエルを黒焼きにしたもの

- 効果: 水腫(むくみ)、腎機能改善

- ポイント: 利尿作用があるとされ、むくみの改善に利用された

5. ヘビの黒焼き

- 原料: マムシやアオダイショウなどを黒焼きにしたもの

- 効果: 滋養強壮、精力増強

- ポイント: 滋養強壮薬として服用されることがあった

6. イナゴの黒焼き

- 原料: イナゴを黒焼きにしたもの

- 効果: 胃腸の働きを整える、疲労回復

- ポイント: 昔は栄養価の高い食品・薬として利用されていた

7. マムシの黒焼き

- 原料: マムシ(毒抜き処理後)を黒焼きにしたもの

- 効果: 滋養強壮、精力増強、血行促進

- ポイント: 漢方薬の「マムシ粉」としても利用される

8. 土筆(つくし)の黒焼き

- 原料: つくし(スギナの若芽)を黒焼きにしたもの

- 効果: 咳止め、痰切り

- ポイント: 風邪薬として服用されることがあった

9. 焦がし大豆の黒焼き

- 原料: 大豆を黒くなるまで焙煎したもの

- 効果: 整腸作用、下痢止め

- ポイント: 煎じて飲むことで、胃腸を整える効果があるとされる

10. 焦がし味噌(味噌の黒焼き)

- 原料: 味噌を焼いて黒くしたもの

- 効果: 腹痛・下痢の改善、体温保持

- ポイント: 風邪のときにお湯に溶かして飲まれることがあった

薬を開発したり、黒焼きをつかって庶民は病氣にならないように、なってもなんとか自分たちで治そうと苦心していたのです。

江戸時代では天然痘、コレラなどの病は原因もわからず、消毒もわからない中で、かかったら死ぬという状態ですから、死を目の当たりにしていたら、なんとかしたいと思うのは医の心だと思います。

笠原良策先生は本当の医師です。

このような本物の医師を見ると、現代の医師は全員ではないものの、病氣を治すどころか病気にしてしまう医師が多いことか。

全く嘆かわしいことです。 古代ギリシャのヒポクラテスさんも泣いておることでしょう。 ヒポクラテスの誓いは医学部で本当に誓っているのかなと疑問に思います。

どこの世界でも邪魔する行政、既得権益集団がいるものです。まさにお金や権力、地位にしがみついている輩どもです。

漢方医が蘭方医に習うなんて当時では異端だったのでしょう。

和多志からみれば、これが日本の強さだと思います。

まさに和えることができる民族、日本民族の特徴だと思います。 こだわるけど、執着しない。これが日本人ではないかと。

では逆だったらどうか? 受け入れていないでしょうね。 蘭方医が漢方医に習うなんてないでしょう。

西洋では漢方はまったく利用されていないのが証だと思います。

現代とよく似ています。 ただし殿まで話が行けば、自浄作用がまだ働いていたのが救いです。

現代の殿(内閣総理大臣)はどうか??? ご想像にお任せいたします。